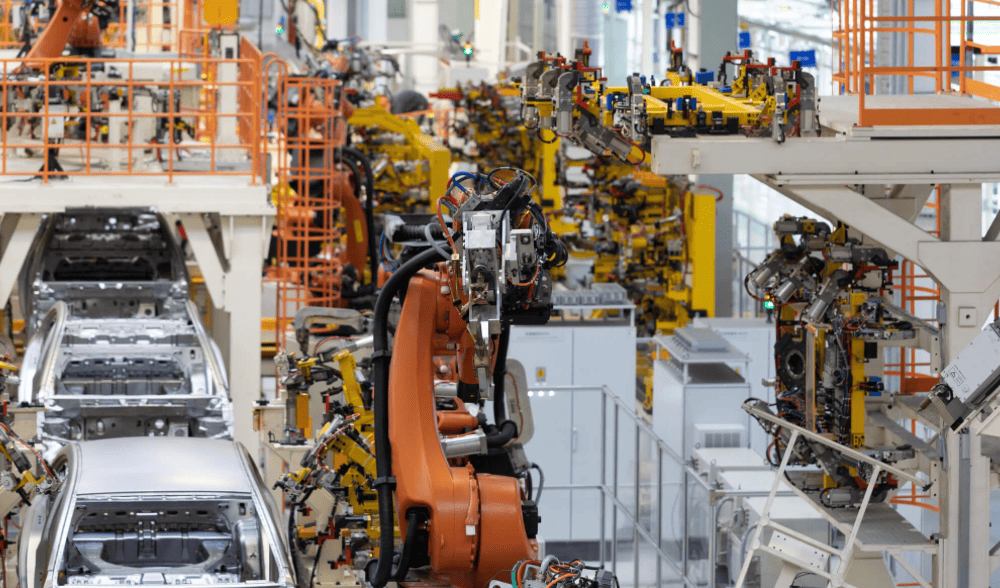

(台泰時報9月29日電)泰國正加快腳步,力求在2030年前成為東南亞電動車(EV)產業樞紐。隨著政府政策、外資投入及工業不動產需求激增,整體產業鏈正進入快速擴張期。據仲量聯行(Jones Lang LaSalle, JLL)預測,至2030年泰國電動車相關不動產市場規模至少可達65億美元,相當於約2200億泰銖。

泰國政府提出「30@30」政策,目標在2030年使國內汽車總產量的30%為電動車。為實現此目標,當局自2024年至2027年推動「EV 3.5」優惠方案,涵蓋稅務減免與補貼措施,吸引國際廠商進駐。隨之而來的是新廠房建設、充電設施擴展與研發中心設立,形成從製造、零組件到基礎設施的完整生態系。

外資角色尤其關鍵。中國車廠與零組件供應商大舉投資,包括比亞迪(BYD)承諾近490億泰銖,日本製造商亦投入超過1500億泰銖。特斯拉(Tesla)則已在曼谷設立零件倉儲與完整服務中心,進一步強化市場佈局。韓國現代汽車(Hyundai)及中國汽車技術研究中心(CATARC)亦設立研發據點,以提升研發與創新能力。

泰國工業園區管理局(IEAT)與投資委員會(BOI)提供特許,允許外資在指定工業區購地。特別是在東部經濟走廊特區(EEC),靠近港口與物流樞紐的地點成為外商首選。不少開發商正積極整合大面積土地,規劃為專屬電動車工業園,以便於國際企業快速進入市場。

雖然土地收購與設施建設仍受嚴格監管,但法律與顧問服務業者已形成完整支持鏈,協助外商完成盡職調查、申請與設立流程。專家指出,目前工業土地購置及設廠需求達到前所未有的高峰,顯示產業熱度持續升溫。

未來挑戰仍然存在。若要實現「30@30」目標,泰國需在2030年前具備至少34 GWh 電池產能,意味著大規模工業及研發空間需求。至2023年底,泰國道路上已登記超過16.7萬輛電動車,約佔2030年目標44萬輛的四分之一,顯示市場增長勢頭明顯。

產業觀察人士指出,泰國的優勢不僅來自政策與補貼,還包括成熟的汽車產業基礎、熟練勞動力及逐漸成形的消費市場。專家強調,唯有持續投入製造、不動產與研發,才能確保泰國長期維持在區域競爭中的優勢。隨著全球電動化浪潮持續推進,泰國正為自身打造一個可能影響未來數十年的新產業版圖。

圖片來源:Amarin 圖片日期:2025年9月29日