為何從王朝談起?

若要理解今日的泰國,或許最好的入口並非現代的經濟或社會,而是它延續兩個半世紀的王朝。在泰國的歷史與文化中,王室不僅是一種政治制度,更是一種精神軸線。曼谷的城市格局、節慶儀式、建築風格,乃至人民對信仰與秩序的理解,幾乎都可追溯至「節基王朝」(Ratchawong Chakri)。這個自1782年建立、延續至今的王朝,是泰國現代化的起點。它見證了暹羅從封建走向近代,從王權到憲政,從戰亂到穩定。因此,《漫思居談史》選擇以此作為開篇,並非單純回顧歷史,而是希望透過王朝的故事,看見泰國文化的內在邏輯與延續力量。

從「吞武里王國」到「拉達那哥欣王國」

節基王朝(Ratchawong Chakri,又稱曼谷王朝)自拉瑪一世登基以來,至今已歷二百四十餘年。

若以政治發展為劃分,大致可分為三個時期:拉達那哥欣王國時期(1782-1932)、君主立憲與軍政府時期(1932-1973),以及邁向民主過渡時期(1973-今)。這條長達兩個半世紀的歷史軸線,構成了泰國國家認同與政治文化的深層結構。

節基王朝的奠基人帕佛陀約華朱拉洛(Phra Phutthayotfa Chulalok),原名「通鑾」,出身於前朝「吞武里王國」(Anachak Thonburi, 1767-1782)。當時的國王「達信大帝」(Somdet Phra Chao Taksin Maharat)為華裔潮州人出身(中文名字不詳,統稱鄭王或鄭皇),他在經歷緬甸入侵後統一分裂的各大獨立城邦,重建一個嶄新的政權。然而,吞武里王國政局動盪,「達信大帝」晚年精神異常,國家陷入權力真空。通鑾當時為「內政部部長」(Department of Civil Affairs),職銜為「昭披耶‧查克里」(Chaophraya Chakri)這個官銜,後來成為整個王朝的名號。

「查克里」的起源與神聖象徵

「昭披耶」是泰國傳統貴族爵位中的最高稱號,由「昭(Chao)」與「披耶(Phraya)」組成。「昭」有王者、領主之意,「披耶」則意為「大將軍」或「城邦之主」,源於古高棉語。泰國的大河「湄南河」(Chao Phraya River)即取自此名,意為「帝王之河」,象徵最高的權威。因此,當通鑾以「昭披耶‧查克里」之名建立新政權時,這個名稱本身便已蘊含政治與宗教的雙重意義——既是神聖的職稱,也是傳統信仰與制度的延伸。

「查克里」(Chakri)一詞的源頭更具象徵性。它取自印度教三大神之一「毘濕奴神」(Vishnu)的聖器「蘇達爾沙那輪」(Sudarshana Chakra),意為維繫宇宙秩序與正義之輪。節基王朝歷代君主被視為毘濕奴神在人間的化身「羅摩」(Rama),因而每位國王登基時,都被冠以法名「羅摩鐵菩提」(Ramathibodi),意指「羅摩大聖王」。

這種宗教象徵的結合,使泰國王權具有了神聖性。在信仰層面上,國王是守護秩序的「毘濕奴」;在政治層面上,則是穩定國家的最高力量。這也是為何泰國的王室傳統,即使在憲政時代仍能維繫極高的尊崇地位。

從戰亂到曼谷新都

1780年,「昭披耶,卻克里」討伐反叛的柬埔寨。1782年,利用反對「吞武里王國」鄭王的叛亂,班師回京推翻「達信大帝」,宣布「達信大帝」為精神病患者,廢黜並將其殺害,後自立為王,成為史上的「拉瑪一世」,建立新王朝。自立為王後以官職「卻克里」為姓,也以此奠定為新王朝的稱號,史稱「節基王朝」(Chakkri Dynasty)。

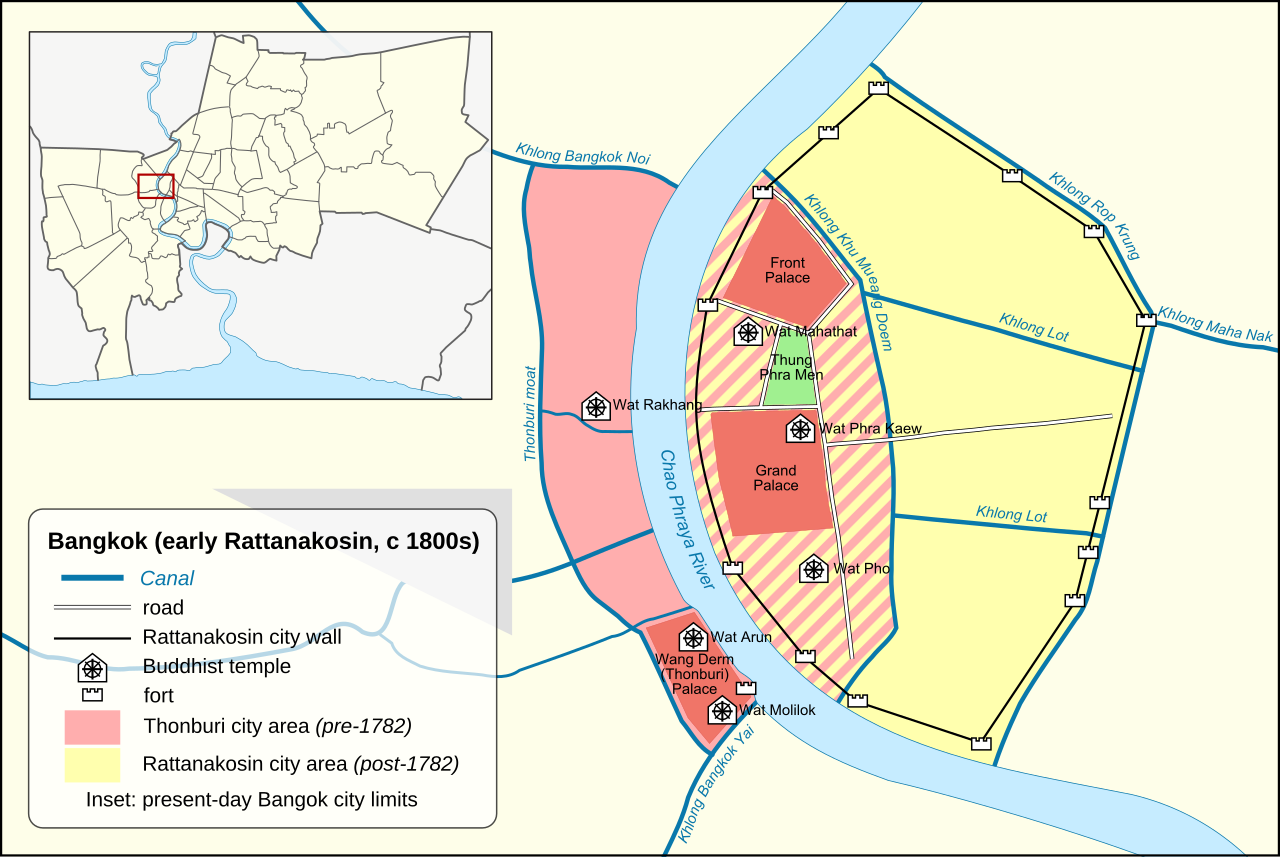

不久,拉瑪一世將首都搬遷曼谷的「拉達那哥欣島」,在島上建立新首都,做為權力中心的「曼谷大王宮」因位於「拉達那哥欣島」(見下圖),因而史上又稱此時期為「拉達那哥欣王國」 (Anachak Rattanakosin)。

王朝的延續與現代化的開端

「拉達那哥欣王國」時期(1782-1932),節基王朝共歷七位國王。

這七位君主,構築了泰國由傳統走向現代的基礎,他們分別是:

拉瑪一世:帕佛陀約華朱拉洛(Phra Phutthayotfa Chulalok;1737—1809)

拉瑪二世:帕佛陀洛羅那帕萊(Phra Phuttha Loet La Naphalai;1767—1824)

拉瑪三世:帕南告昭約華(Phrabat Somdet Phra Paramathiworaset Maha Chetsadabodin Phra Nangklao Chao Yu Hua;1788—1851)

拉瑪四世:蒙固(Phra Bat Somdet Phra Poramen Maha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua;1804—1868)

拉瑪五世:朱拉隆功(Phra Bat Somdet Phra Poramin Maha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua;1853—1910)

拉瑪六世:瓦棲拉兀(Vajiravudh;1880—1925)

拉瑪七世:巴差提朴(Prajadhipok;1893—1941)

這一連串的王名,代表著泰國從封建到現代、從拉瑪四世的現代化改革,到拉瑪五世的外交縱橫捭闔,再到拉瑪七世面對革命與君主立憲的轉折,節基王朝的故事,是一部東南亞國家興衰史的縮影。

延續的,不只是王朝

節基王朝的歷史,不只見證了險象環生的權力更迭及傳承,更有影響世界文化與信仰延續的底蘊。從印度教的神話象徵、佛教的治世理念,到現代憲政的演變,泰國歷史的每一次轉折幾乎都以此王朝為核心。這種結構性的延續,即使在實行君主立憲後,仍對動盪的泰國政局有一定的影響力,保持國家認同與文化一致性。

本專欄後續將介紹歷任泰王的簡史,有趣的典故,深入簡出的敘述。敬請期待!